O filme mal chegou às telas e já desperta uma boa discussão entre jornalistas. Inevitavelmente, trará a comparação entre o que se faz hoje, o trabalho dos jornalistas norte-americanos do The Boston Globe abordado no enredo e o que já se fez muito bem nas nossas redações. A discussão cresceu a partir da crônica de Artur Xexéo, no domingo, dia 10/1, em O Globo, de leitura recomendável, sobre o já badalado Spotlight – Segredos revelados. A ela juntamos o comentário do experiente profissional Lima de Amorim, no Facebook.

Xexéo, admirável cronista e repórter da área cultural, de certa forma trouxe à tona a questão da superficialidade do jornalismo que domina a internet – acrescento, o jornalismo em geral –, apesar de no seu início todos terem, como lembrou, apregoado que a questão do espaço não seria mais problema:

“Na internet você poderia escrever do tamanho que fosse necessário. Não havia limites. Eles só se esqueceram de combinar com o usuário. Logo as pesquisas apontaram que o leitor virtual não tinha paciência para rolar uma segunda página nos textos jornalísticos”.

Em contraponto à história do filme, recordou que nossas redações conheceram também “Tropas de Choque”, isto é, grupos de repórteres encarregados de uma grande apuração, por longo tempo. “Nos meus 40 anos de jornalismo, vi várias serem formadas. Mas nunca vi uma dar certo. Elas costumam ganhar a antipatia do resto da redação”, vaticinou.

Amorim discordou: “Esse julgamento não corresponde integralmente à experiência que vivi, sobretudo no velho e bom Jornal do Brasil, O Globo e TV Globo. Os repórteres que integravam essas “tropas” tinham algumas características comuns, entre as quais: eram versáteis, determinados, habilidosos para romper silêncios encravados sob o medo, suportavam melhor o stress diante do risco e eram mais disponíveis para agir de forma rápida em situações de emergência ou crise. Sim, às vezes eles demoravam a publicar matérias, porque pegavam assuntos mais delicados, complexos, perigosos, muitos precisando de tempo para investigação”.

O jovem Fritz (ao centro, de óculo) entre Heraldo Dias (à direita) e Sérgio Fleury (esquerda). Três grandes jornalistas que não estão mais entre nós. Foto de Joelle Rouchou.

Um caso que reescreveu a História – Ao dar o meu pitaco no assunto, relembro o Caso Rubens Paiva, deputado do extinto PTB ligado ao governo de João Goulart, cassado pelo golpe militar e assassinado em 1971, no Quartel da Polícia do Exército (PE), na Tijuca, onde funcionava o famigerado DOI-Codi. A partir deste caso, aprendi algumas lições no jornalismo, desde a brilhante aula que a dupla Fritz Utzeri e Heraldo Dias nos deu, em 22 de outubro de 1978, com uma detalhada matéria desmontando a versão oficial da ditadura. Para encobrirem a morte dele em consequência das torturas, inventaram um sequestro.

Em torno do mesmo caso, uma outra lição me foi dada, no início de 2014, por parte de Elio Gaspari.

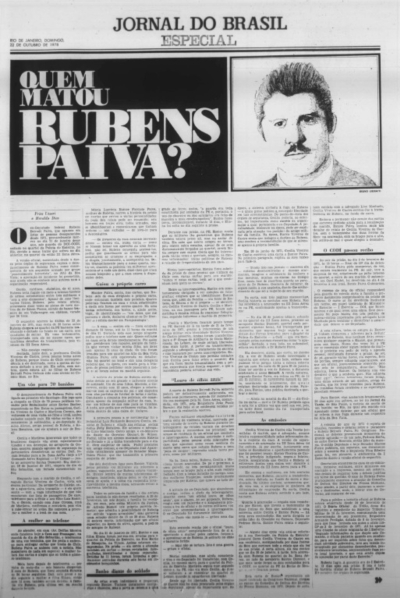

Capa do Caderno Especial de domingo, dia 22 de outubro de 1978. Em plena ditadura, Fritz e Heraldo questionaram a versão oficial dos militares. A História mostrou que estavam certos.

Trago esta história em uma tentativa de apresentar à nova geração de jornalistas como se trabalhava intensamente no passado, sem aceitar versões oficiais passivamente. Mais importante ainda, com o apoio irrestrito dos jornais, que não mediam esforços – nem gastos – para uma boa apuração jornalística. Assim, muitos dos nossos colegas como, no caso, os dois, reescreveram a História do Brasil.

Em 1978, era novato na profissão – quatro anos. Estava no meu segundo emprego fixo, na revista Manchete. Argemiro Ferreira, redator da revista, me propôs investigarmos o assassinato do ex-deputado. Dias depois ele trouxe nova informação: “o Fritz e o Heraldo, do Jornal do Brasil, já estão trabalhando no caso”. Depois verifiquei que jamais, naquela ocasião, chegaria onde eles chegaram.

Conhecia ambos, mas tinha um relacionamento maior com o Fritz que fazia parte da chapa de oposição que os jornalistas montaram para derrubar o pelego do nosso Sindicato. Juntos, trabalhamos para a eleger a chapa de Carlos Alberto Oliveira, o Caó. Certamente não falamos sobre o caso, Ele não abria suas apurações.

Em busca de detalhes – Os dois levaram quatro meses na apuração. Buscaram a ajuda de alguém que jamais apareceu nas páginas, até porque era personagem proibida pela censura: o capitão da aeronáutica Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, o Sérgio Macaco. Foi afastado da Aeronáutica, apesar da carreira brilhante como paraquedista, ao se recusar a implodir o gasômetro para que a culpa fosse colocada em grupos de esquerda.

Começaram um meticuloso trabalho que desmontou de uma vez por todas a versão dos militares. Por ela, Rubens Paiva, preso no dia 20 de janeiro pela Aeronáutica e levado para o DOI Codi no quartel da PE da Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio, teria desaparecido na madrugada do dia 22 de janeiro. Estaria no banco de trás de um fusca, com um dos irmãos Ochsendorf – Jaci e Jurandyr –, ambos sargentos paraquedistas. O capitão Raimundo Ronaldo Campos ia no banco do carona. Teoricamente foram fazer uma diligência para localizar um endereço, no Alto da Boa Vista. Os militares alegaram que o carro foi interceptado por outros dois, com diversos homens armados, que sequestraram o preso. A versão, como mostraram Fritz e Heraldo tinha diversos pontos totalmente mal explicados.

O meticuloso trabalho da dupla de repórteres apegou-se a detalhes para desmentir a versão oficial. Com este propósito, chegaram a medir distâncias entre o carro e a mureta da Avenida Edson Passo (Alto da Boa Vista) o que a perícia do Exército jamais fez.

Na busca por Rubens Paiva os jornalistas foram remexer covas e rever enterros ocorridos sete anos antes em cemitérios do Rio.

Eles, além de remexerem documentos, procuraram personagens da época, como oficiais que serviam no quartel da PE. Um deles foi o então capitão Ronald Jose Motta Baptista de Leão, que tentou achacá-lo. Pediu dinheiro em troca de uma possível foto de Paiva no “pau de arara” e de informações sobre o local onde estaria seu corpo.

É um fato que Walter Fontoura, na época diretor de redação do JB, mantém na memória e lembrou quando o procurei pela Comissão Estadual da Verdade, do Rio de Janeiro (CEV/RJ):

“Eu autorizei o Fritz, nesta época, a pagar 300 mil [não sei que dinheiro era], qualquer coisa como 300 mil, que este militar estava pedindo por uma prova de que o Rubens Paiva tinha sido morto lá. Não me lembro mais exatamente o que era. Mas eu estava empenhado em dar o apoio que esta reportagem merecia. E me lembro que o depois ministro do Exército, Walter Pires, na época comandando o primeiro Exército, me telefonou para dizer ‘olha, quero dizer a você que vocês estão sendo alvo de um picareta, de um coronel picareta que está dizendo que vai dar uma prova de que o Rubens Paiva morreu nas dependências da Barão de Mesquita. Não é verdade, ele não morreu lá’. Aí eu falei, ‘mas, vem cá general, então o senhor sabe como é que ele morreu, quem matou, como é que matou’. Ele disse, ‘não, eu não sei, ninguém sabe, nem vai saber. O que eu sei é que não há hipótese de alguém saber isto. Esse coronel está tentando tomar um dinheiro de vocês, por que está em dificuldades financeiras’”.

A reportagem de três páginas de um domingo, repercutiu intensamente e garantiu aos dois o primeiro prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, em 1979. O fato é que os jornais, ou os responsáveis pelas redações, jamais rejeitaram investir em boas matérias, fosse liberando da pauta uma dupla – ou mais repórteres – fosse financiando este trabalho. O jornal autorizou a compra de enxadas e pás para escavarem áreas do Alto da Boa Vista. Hoje, raramente investem tanto como faziam em épocas passadas.

A nova geração, como disse Xexéo, está acostumada a escrever pouco e tendo pouco espaço, não aprofunda as histórias. Resultado, o noticiário costuma ser pasteurizado: as mesmas informações sem maiores diferenças saem repetida em diversos lugares. Não se cria, copia-se.

Uma exceção tem sido a cobertura da Lava-Jato, na qual os grandes jornais investem um maior número de jornalistas em busca de informações que ajudem a campanha política de atingir os governos de Lula, de Dilma e o PT. Não há uma preocupação de questionar, inquirir, descobrir bastidores. Tudo é feito de forma a não comprometer o resultado almejado. Tampouco há a paciência de juntar dados, confrontá-los, até se conseguir uma boa história, com versão mais meticulosa.

Corre-se atrás do imediato, por conta da necessidade de dar o furo na internet, quase em tempo real. Com isso, em entrevistas coletivas, jornalistas preocupam se mais em redigir simultaneamente ao que o entrevistado está falando para postar na internet. Nem sempre prestam atenção em dados que podem mostrar contradições. Não contestam.

Segunda lição – No início de 2013, antes ainda de entrar para a equipe de pesquisas da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV/RJ), como freelance, decidi correr atrás do Caso Rubens Paiva. Localizei os irmãos Ochsendorf: Jurandyr mora em Águas Claras, no Distrito Federal. Procurei-o por telefone, mas não consegui contato. Jacy vive em Angra dos Reis. Estive com ele, mas recusou-se a falar.

Difícil foi achar o coronel Ronaldo. Já não morava mais em Copacabana, onde viveu anos seguidos frequentando quadras de vôlei na praia até sofrer um tombo e ter sérios problemas na perna e na coluna. Com a ajuda de algumas fontes conquistadas ao longo da carreira, cheguei ao seu telefone. No primeiro contato, a conversa esperada, que virou matéria em CartaCapital: insistia na tese do sequestro, por mais que questionássemos com os argumentos da matéria de 1978, de Fritz e Heraldo.

Estava prestes a correr atrás de outras informações sobre ele, querendo encurralá-lo. Em uma conversa com Gáspari, ouvi algo óbvio, mas essencial no momento: “não brigue com ele, conquiste sua confiança”. Sabia que era algo difícil e, acima de tudo, demorado. Investi no contato e o aprofundei mais ainda quando, em maio, ingressei na CEV/RJ.

Iniciou-se então um longo período de conversas telefônicas, inclusive com sua esposa, dona Marilda. Foram mais de 60, todos devidamente registrados, nos quais ele insistia na tese do sequestro, apesar dos meus argumentos que a derrubava. Nesse período conversamos sobre as dificuldades da coluna dele, da falta de recursos, como militar reformado, para um atendimento médico melhor, das histórias de ameaças que a família teria recebido no passado, conforme contou dona Marilda, enfim, assuntos dos mais variados foram tratados e aos poucos o que eu acho difícil acontecer – conquistar sua confiança – foi se tornando realidade, até surgir aquilo que eu mais esperava: um convite para conhece-lo pessoalmente.

Nosso encontro ocorreu na primeira semana de novembro de 2013. Fui com a reportagem de Fritz e Heraldo debaixo do braço.

Com ela nas mãos, ficou mais fácil argumentar, primeiro que o “sequestro” do preso era impossível de ter acontecido. Mas, também que ele estava levando a culpa sozinho pelo desaparecimento de Rubens Paiva. Afinal, por terem registrado um Boletim de Ocorrência sobre o falso atentado “terrorista”, os nomes dos três – dele e dos irmãos Ochsendorf – eram sempre lembrados quando se comentava o caso.

No depoimento, ele confirmou que não conheceu Rubens Paiva e montou a farsa do “sequestro” com os irmãos Ochsendorf, a mando do major Demiurgo.

Na conversa, algo me chamou a atenção. Ele insistia que não conhecia Rubens Paiva e ao sair para a suspeita “diligência”, ignorava a identidade do preso. Àquela altura, eu já havia feito uma pesquisa em torno do seu nome e a única referência que encontrei dele ligado à repressão política era justamente o episódio Rubens Paiva. Foi ele, durante os telefonemas, quem me disse que tinha efetuado algumas prisões e deixado de efetuar outras, como certa feita, do maestro Erlon Chaves. A ordem que recebeu era de prendê-lo, mas discordou da mesma e ao encontrá-lo em um restaurante, mandou-o sair pela porta dos fundos (sua equipe estava na da frente) para poder dizer que não o achou. O maestro foi preso em outra ocasião.

Apelei então para o lado do legado familiar (dona Marilda, discretamente, não assistiu nossa conversa). Lembrei-lhe que ao falarem de Rubens Paiva seu nome vinha imediatamente à baila e que isto ficaria marcado para o resto da vida, influenciando seus descendentes, caso ele não aproveitasse o momento para reescrever a História. Foi, ao que parece, o argumento que lhe bateu forte. A partir daí ele decidiu admitir o “teatrinho” montado no Alto da Boa Vista, na madrugada do dia 22 de janeiro de 1971.

Uma semana depois, com tudo que ele me havia dito repassado para o papel, voltei à sua casa com o então presidente da CEV/RJ, Wadih Damous. O coronel reafirmou o que dissera e assinou o depoimento transcrito em seis laudas. Confirmou-se assim que ele jamais esteve com Rubens Paiva, embora fosse sempre lembrado quando o caso era falado.

Escavações na Barra – Fritz e Heraldo quase acharam o corpo. Três meses depois da confissão do coronel Ronaldo, na companhia de Nadine Borges, à época outra comissionada da CEV/RJ, começamos a desvendar o mistério da ocultação do cadáver de Paiva, ao termos a primeira de duas longas conversas com o torturador confesso Paulo Malhães. Foram, no total, cerca de 14 horas de gravações em dois encontros (fevereiro e março). No primeiro encontro, o máximo que se permitiu foi admitir que tinha ajudado a dar o “destino final” ao que sobrou do corpo.

Mais uma vez mostrou que Fritz Utzeri esteve muito próximo de desvendar por completo o mistério. Após a reportagem, ele e Heraldo continuaram a investir no caso. Souberam que ele poderia estar enterrado na Barra. Malhães nos confirmou isto. Segundo ele, do DOI-Codi o corpo do ex-deputado foi enterrado no Alto da Boa Vista, já com a ajuda do detetive Fernando Próspero Gargaglione de Pinho, policial corrupto que atuava na repressão política em busca de notoriedade entre os chefes. Oficialmente ele estava lotado no chamado Setor de Diligências Reservadas da Polícia Civil do Estado da Guanabara e atuava na Delegacia, de Vigilância, no Alto da Boa Vista, onde hoje existe uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

Foi para as proximidades daquele prédio que levaram o corpo e enterraram. Mas o fizeram próximo ao asfalto e logo depois souberam de um plano do governo do Estado da Guanabara de reconstrução das calçadas na região. Às pressas, trataram de retira os restos mortais dali e levaram para um terreno na Barra, nas proximidades da reserva biológica. Fritz foi informado de que o corpo de Paiva estava na Barra. Mas lhe falaram que era na praia. Com a ajuda de Sérgio Macaco, que morava no Recreio e com certa facilidade conseguiu uma escavadeira junto a uma obra na região, escavaram a areia, sem nada encontrarem.

Malhães e oficiais do Centro de Inteligência do Exército (CIE) foram encarregados de encontrar o que sobraram do corpo para lhe dar o que chamava “destino final”. Não os achou na areia da praia, mas em um terreno do lado oposto da então Avenida Sernambetiba, hoje Avenida Lúcio Costa. Dali, segundo ele, levaram-no para um rio na região Serrana de Petrópolis, muito provavelmente o Piabanha, que deságua no Paraíba do Sul que por sua vez corre em direção ao oceano Atlântico. No local onde retiraram os restos mortais, deixaram os ossos de um cavalo, encontrados anos mais tarde em uma segunda escavação que o então vice-governador Nilo Batista mandou fazer.

Aos que se interessarem, recomendo a leitura do Relatório Final da Comissão Estadual de Verdade do Rio de Janeiro (CEV/RJ), cujo capítulo sobre Rubens Paiva teve sua redação final a cargo da presidente da Comissão, a advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha, com um brilhantíssimo texto.

O mais importante de tudo isso, que me deu grande satisfação, foi ter, 15 anos depois, confirmado a belíssima reportagem de Fritz e Heraldo que deve ser vista como um exemplo de trabalho bem feito. Isto mostra que Xexéo, com todas as suas qualidades, escorregou ao dizer que “tropa de choque” nem sempre funciona. É verdade que se tratava de uma dupla, não era bem uma tropa de choque. Mas eles ficaram quatro meses fora da pauta – e depois continuaram correndo atrás de mais detalhes na tentativa de localizarem os restos mortais –, jamais foram mal vistos por seus colegas de redação e fizeram um trabalho impecável, que cumpriu parte da função social do jornalismo: reescrever a História. Hoje, infelizmente, com raras exceções, não se vê este tipo de preocupação nas nossas redações. É tudo em busca da informação imediata, mal trabalhada e, principalmente, mal apurada. Quando não tendenciosa.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será avaliado pelo moderador, para que se possa ser divulgada. Palavras torpes, agressão moral e verbal, entre outras atitudes não serão aceitas.